東南アジアを代表する高級木材「黒檀」の最高峰『青黒檀』

黒檀は正確に分類すると4種類に区別されますが、その中で最も重硬なのが、この「青黒檀」です。(この分類は後日詳しく記載します。)

世界で最も硬い木材の一つで、この材で作ると何とも言えない滑らかな持ち心地の御箸に仕上がります。色合いもただ黒いだけでなく、碧く底光りする本当に美しい黒檀ですが、数年前に輸出が禁止されてしまった為、手持ちの材料でおしまい、残りわずかです。

世界中から集めた貴重な天然素材で、世界で唯一の御箸を誂える「オーダーメイド御箸の専門店」

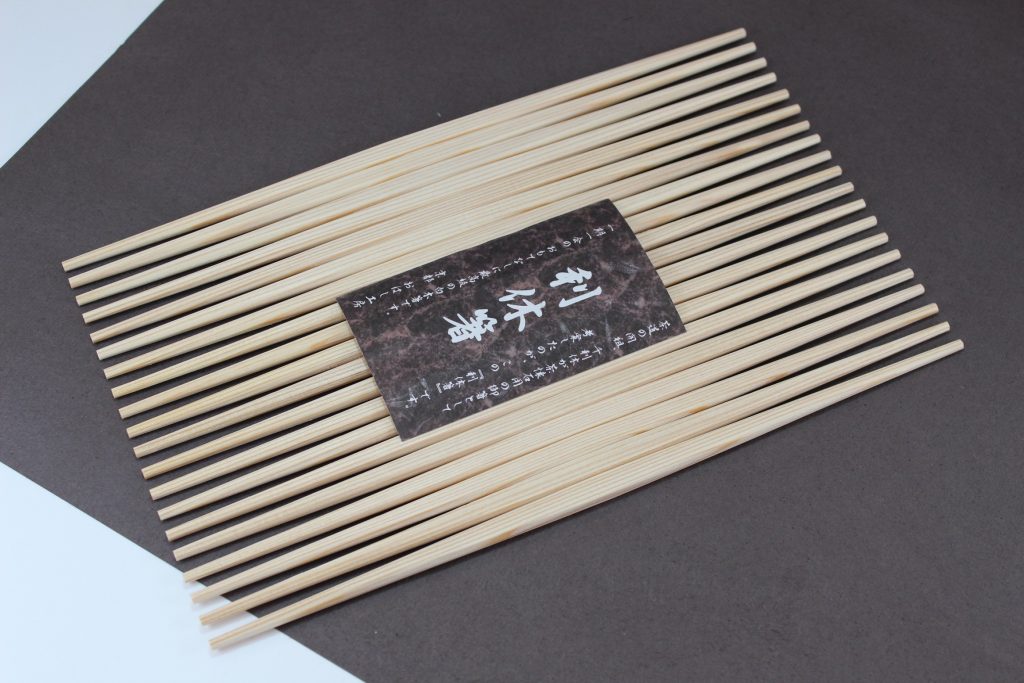

先日の迎春用「祝箸」に続き、今回は来客用のおもてなしつながりで『利休箸』をご紹介します。

利休箸は茶懐石の開祖「千利休」が考案した茶懐石の懐石料理をいただくための御箸で、お客様をもてなす最高の御箸とされています。

当店販売の利休箸は奈良県吉野杉の白杉を使用し、天然木材本来の色合いです。外国産割り箸のような漂白剤は一切使用しておりません。

長さも24cmと女性にも扱いやすいよう、通常の利休箸よりも一回り小さい作りになっています。老若男女どんなお客様が来られても使いやすいよう仕上げました。

年末年始とお客様が多く来られるこの時期に、一つ来客用の御箸を置いておかれると、きっと重宝すると思います。

-1024x683.jpg)

12月13日は京都では事始めと言って、お正月の準備を始める日に当たります。そこで当店でも本日から祝箸の販売を開始しました。当店の祝箸は古都京都で昔から使われてきた「関西風」の正式な祝箸です。よく見かける水引が跳ね上がっているタイプは「関東風」と呼ばれ、派手で見栄えが良いことから最近では関東風の箸袋ばかり見かけるようになってしまいました。たかが箸袋一つですが、東西の文化の違いがこんな小さなところにも表れているのが非常に面白く、今年のお正月は少しこだわって祝箸を選んでみませんか。

-1024x683.jpg)

祝箸の御箸は「柳箸(やなぎばし)」とも呼ばれ、大昔は柳の木で作られていたようですが、非常に柔らかく折れやすかった為、同じように白くて折れにくい「水木(みずき)」で作られるようになりました。水木はこけし作りに使われる国産材で腰があり折れにくいのが特徴です。正月から御箸が折れることを忌み嫌った日本文化の象徴だったのですが、近年の祝箸は「アスペン」と呼ばれる外国産材が主流になってしまいました。アスペンは材料費を安く抑えることが出来ますが、非常に反りやすく、折れやすいのが難点です。

どうか今年のお正月は折れにくい国産材の水木を使った当店の祝箸を試してみてください。きっと「そういえば祝箸はこんな肌触りと質感だったな」と、懐かしい思い出がよみがえることでしょう。

-1024x683.jpg)

今ではほとんど見かけなくなった「ヘギ入り」の箸袋です。通常の箸袋ですと紙がベタベタに汚れてしまいますが、ヘギが入っていることで松の内の最後まできれいにお使いいただけます。

また「関西風」の箸袋は置き方も独特で、写真のように水引を上にして置くのも「関東風」とは違う大きな特徴です。

せっかくのお正月、新年の始まりに御箸と箸袋にこだわってみてはいかがでしょうか。

流木2-1024x683.jpg)

開店当初1年半くらいは銘木材に螺鈿細工を施した御箸も作っていたのですが、ご依頼の件数が一気に増えてしまって、そこまで手が回らなくなり、やむなくお蔵入りとなった商品です。

近年、在庫分を多めに作るようにした事で、少し時間に余裕ができるようになりました。そうなると「やっぱり真珠光沢の貝殻と銘木材の組み合わせはきれいだな」「もう一度螺鈿細工の御箸を作りたいな」という思いが沸々と湧いてきて、今回螺鈿細工の御箸を復活させたいと思います。

今月中に数種類の螺鈿と、いくつかの銘木材を組み合わせた見本を制作し、螺鈿細工のページも加えたいと思っています。美しい木目の銘木材と、七色に輝く螺鈿の組み合わせは本当にきれいです。どうか楽しみにお待ちください。